おはようございます。

先週から口唇炎(簡単に云えば口内炎が唇に出来ちゃう厄介なヤツです)ってのを患っているのですが、これがなかなか治らない。

いや、だいぶ回復してはいるのですが、最後のツメがまだまだ。

ちょいちょいツキーンと痛みが走るのです。

四十路半ばともなると、いろいろ様々なかなか治りにくくなって来てますね。

四歳九ヶ月になる息子の回復力には瞠目するばかりです。

自分もかつてはこの超人的な回復力を持っていたとは到底思えませんもの。

四十路半ばの哀しみと云えばですね。

先日、ペラペラと雑誌をめくっていましたら、各年代別の着こなし術的な特集がされてまして、ほほ〜ふむふむとなったわけです。

でもですね。

私が「お!これいいね〜!」「ヌヌ!欲しいぞ!」となるアイテムってのがどれも三十代の方々のページに載ってましてね。

四十代の方々の着こなしってのは、私的にはちょっと背伸びした感じに思えてしまったんです。

四十代前半ならまだしも、すでに後半に突入している身としては、いやはやこりゃ痛いなと。

激痛な床屋のオッサンだなと思ったわけです。

圧倒的にズレちゃっているんですよね。

もっと己を客観的に見ろよと自分自身に大声で叫びたいくらいです。

けれどもね。

ちゃんと年相応になって来ている部分もわずかながらあるんですよ。

近頃、お客さんと「最近、日本の若者たちが奏でる音楽が魅力的だね〜」と盛り上がることが多いのですが、同世代的視点ではなくオッサン的立ち位置から今の邦楽シーンを見られていると思うんです。

偉そうに分析なんかもしちゃったりしてね。

自分が若輩者だった頃、こんなオッサンにだけは絶対なりたくないぜ!

と嫌悪していたオッサンに、その点はちゃんと今なれているなと自負しております。

何かと能書き垂れる胡散臭いオッサンにね。

近頃の若者が奏でる邦楽なのですが、音楽好きのお客さんたちから「これがいい!あれもいい!」と情報がなだれ込んでおりましてね。

それら全てを全部網羅したら脳味噌がパンクしちゃいそうなぐらいです。

時間を見つけて、ちょちょちょいとYouTubeなどで視聴しているのですが、私のハート&ソウルを鷲掴みにしたのは、“MONO NO AWARE” と “ドミコ” と “井手健介と母船” と “DENIMS” ですね。

どれも良い。

みんな違ってみんな良い。

なんだかね。

床屋のオッサン、ドキドキしちゃっているんです。

三十年前のバンドブームみたいだなって。

今の邦楽シーン、キラキラしてますよ。

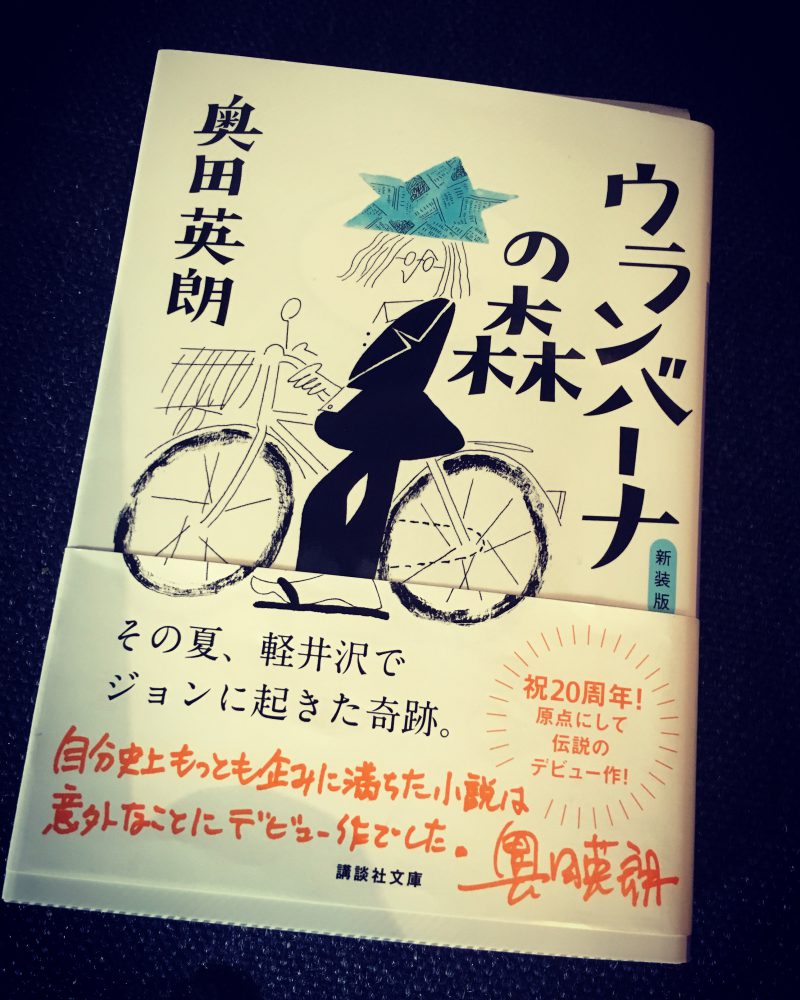

話変わって、今読んでいる小説『ウランバーナの森』(奥田英朗著)がたまらなく面白い。

ビートルズの解散から5年が経過した1975年。

ジョン・レノンは、オノ・ヨーコとの間に愛息ショーンが誕生したのを機に、専業主夫となって音楽活動を停止した。

1980年に活動を再開するまで、一家は軽井沢で夏を過ごしたのだが、この小説はその最後の年、1979年の夏を描いている。

ジョン・レノンに関する伝記の類は数多くあるが、この空白の5年間の記述はあまりない。

隠遁生活を送っていたのだから仕方ないのだが、ならばフィクションで空白部分を埋めちゃえと奥田英朗さんは思い立ったのだそうだ。

そのフィクションが見事にハマってておかしい。

悩み多き気難し屋のジョン・レノンのエピソードたちが絶妙なユーモアによって味付けされているから実にイイ。

それとね。

おこがましくも、四歳の息子と向き合い生活するジョン・レノンと自分をちょっと重ね合わせちゃったりなんかしちゃったりしてね。

今、この本と出会えて良かったなと。

やっぱりついてるな〜オレってね。

ジョン・レノンの復帰シングル “(Just Like) Starting Over” は、1980年12月27日付の米ビルボード誌で一位になりましたが、皮肉にも、同年12月8日に凶弾に倒れた後のことでした。

「1975年にこの曲は書けなかっただろう」とジョンは語っていたそうです。

本書に書かれた軽井沢の夏には、再起へと向わせる何かが、きっとあったに違いないな……でもこの物語の翌年にはジョン・レノンは帰らぬ人になってしまうんだよな……

そんな思いを胸に読み進めようと思います。

それでは股旅。

《追記》

DOODLIN’ BARBER SHOP は例年通り、年内は大晦日まで。

新年は五日(金)から仕事始めとなります。

年末の予約も徐々に埋まって来ておりますので、特に28日、29日、30日(30日は満席となりました。ありがとうございます!)辺りに「髪切るべかな~」と考えている方は、予定が立ちましたらお早めに御連絡ください。

どうぞよろしくお願いいたします。